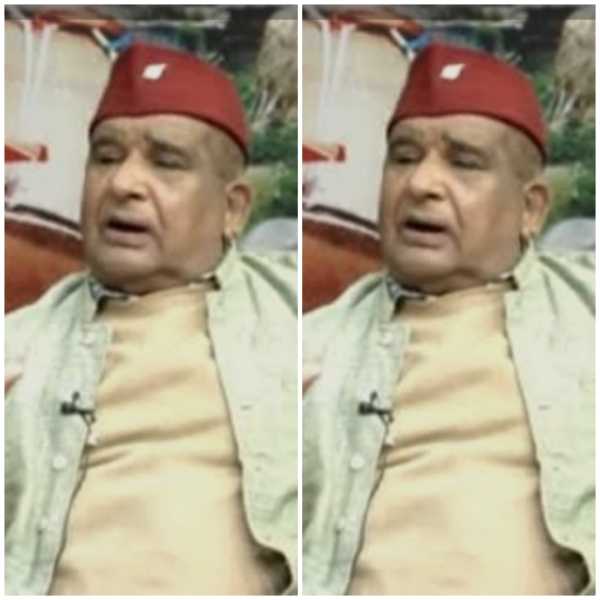

देहरादून/अल्मोड़ा: उत्तराखंड की लोक संस्कृति, नाट्य कला और लोक गाथाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने वाले वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति संरक्षक जुगल किशोर पेटशाली का निधन हो गया। उनके निधन से उत्तराखंड ही नहीं, संपूर्ण भारतीय लोकसाहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।

आपको बता दें जुगल किशोर पेटशाली का जन्म 7 सितंबर 1947 को अल्मोड़ा जिले के चितई गाँव में हुआ। बचपन से ही वे कुमाऊंनी लोककला, परंपराओं और लोक संगीत के प्रति गहरी रुचि रखते थे। औपचारिक शिक्षा प्राप्त न कर पाने के बावजूद उन्होंने स्वाध्याय और लोक परंपराओं से जुड़कर अपनी रचनात्मक यात्रा प्रारंभ की।

साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान देते हुए पेटशाली ने कुमाऊंनी लोककथाओं और ऐतिहासिक गाथाओं को आधुनिक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की। उनकी प्रसिद्ध नाट्य कृतियों में शामिल हैं:

राजुला–मालूशाही – प्रेम और संघर्ष की गाथा

बाला गोरिया – षड्यंत्र और पीड़ा की कहानी

अजुवा–बफौल – वीरता और समर्पण का चित्रण

नौ–लखा दीवान – अन्याय के विरोध और जनसंघर्ष की दास्तां

इसके अतिरिक्त उन्होंने “जी रया जागि रया” (कुमाऊंनी कविता संग्रह), “विभूति योग” (गीता भावानुवाद), “गंगनाथ-गीतावली” (संपादन), “हे राम” सहित कई महत्वपूर्ण रचनाएं दीं। उनके नाटकों पर आधारित धारावाहिक राजुला–मालूशाई भी दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ।

लोक संस्कृति के संरक्षण हेतु पहल के तहत जुगल किशोर पेटशाली ने केवल लिखित और मंचीय माध्यम से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर भी लोक संस्कृति को संरक्षित किया।

2003 में चितई, अल्मोड़ा में लोक-संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की, जिसमें 70 से अधिक चित्र, 30 पारंपरिक वाद्य यंत्र, प्राचीन बर्तन, ग्रामोफोन, पांडुलिपियां और अन्य दुर्लभ वस्तुएं शामिल थीं।

स्वास्थ्य कारणों से बाद में इस संग्रह को उन्होंने दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र को समर्पित कर दिया, जहाँ आज यह “जुगल किशोर पेटशाली संग्रह” के नाम से संरक्षित है।

संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार (2023) – भारतीय उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदर्शन कला और लोक संस्कृति संरक्षण हेतु प्रदान किया गया।

कुमाऊं गौरव पुरस्कार, वरिष्ठ संस्कृति कर्मी पुरस्कार (उत्तराखंड सरकार), जय शंकर प्रसाद पुरस्कार, सुमित्रानंदन पंत पुरस्कार सहित अनेक राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सम्मान प्राप्त हुए।

पेटशाली जी के प्रयासों ने उत्तराखंड की लोककथाओं, लोकवाद्यों और परंपराओं को नई पहचान दी। उन्होंने लोक कला को केवल सहेजा ही नहीं, बल्कि उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य भी किया।

उनकी रचनाएं आज भी कुमाऊंनी समाज और व्यापक उत्तराखंड को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम कर रही हैं।

उनके निधन से उत्तराखंड ने एक लोक संस्कृति प्रहरी और रचनात्मक व्यक्तित्व को खो दिया। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनी रहेगी।